はい、こんにちは。

@CortanMathです。

今年もクリスマスが終わり、ますます気温の冷え込む真冬に突入しようとしています。

皆さんは、いかがお過ごしでしょうか。

僕は特にクリスマスに予定があったわけでもなく、家に引きこもり、Blenderとかで遊んでいました。

ということで今回は、こんな冬にピッタリなBlenderの無料アドオンをご紹介しようと思います。

その名は「Real Snow」というもので、少しパラメーター変更とボタン一つでとても簡単にリアルな雪が生成できます。

指定したオブジェクトに積もらせる感じで、生成できます。

YouTubeの方にも動画上げましたので良ければご覧ください。

(この記事を同じ内容ですが)

では早速やっていきましょう。

アドオン「Real Snow」のダウンロードと追加

まず、こちらのサイトから「Real Snow」本体をダウンロードしましょう。

zip形式でダウンロードできると思います。

https://3d-wolf.com/products/snow.html

そうしましたら、Blenderの方に追加していきます。

「Edit」>「Preferences...」を開きます。

「Add-ons」から、「Install...」をクリック。

そして、先ほどダウンロードしたzipファイルを選択してください。

こんな画面が出ていると思うので、「Mesh:Real Snow」にチェックを入れ、設定を保存してから閉じてください。

なんかエラーでた

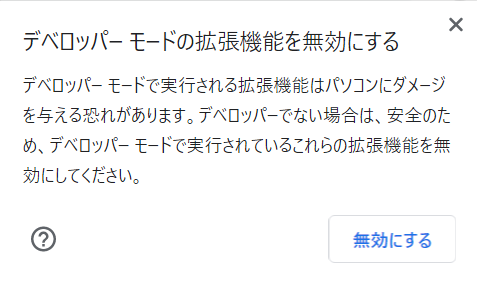

インストールも終わったので早速使ってみようと思ったら、こんなエラーが出ました。

AttributeError: 'SubsurfModifier' object has no attribute 'quality'

'SubsurfModifier'モディファイヤに属性'quality'がありません。

エラーの意味が分かっても具体的な解決策がよくわからない...

で、なんとなくBlender2.8からBlender2.81にアップデートしてみたら見事解決しました。

物は試しですね。

Blender2.80では、Real Snowが使えないみたいです。

実際に使ってみる

ではあらためて、実際に使ってみましょう。

と言っても簡単。

雪を積もらせたいオブジェクトを選択して、プロパティパネルの「Real Snow」というタブから雪を設定してやるだけです。

雪が覆う率と、厚さを入力して、ボタンを押します。

パソコンによっては(また、指定したオブジェクトによっては)少し時間がかかると思います。

では、僕が実際に作ったものをご覧ください。

まずは、これ。

Planeを細分化し、スカルプトモードで凹凸を付けたものに雪を積もらせました。

メッシュが大きいので、少し重かったです。

次にBlenderお馴染みの猿を配置したものです。

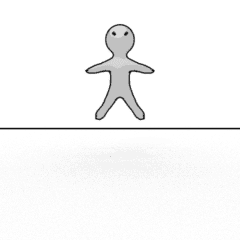

そして、これはブログのトップにもあるやつですね。

白男君を2体、自由な感じに配置しました。

それで、最後にイノシシです。

面白いので、ぜひ使ってみてください。

これで以上になります。

ではさようなら。

またお会いしましょう。

もしよければ、LINEスタンプの方もよろしくお願いします。

https://line.me/S/sticker/7072968

白男くんが何もしゃべらずに、何か大事なことを伝えようとするスタンプです。